感觉双十一没过去多久,又快到双十二了。商家变着花样想让你买东西。购物App上总能给你推荐到心动的东西,管它实际上有用没用。关键是买到心怡物品,满足物欲,真得很爽。只不过钱包有点难受。

有段时间手机刷淘宝上瘾,就跟刷抖音一样,总有商品能拿捏到爽点、痛点、欲望点。在双十一买了不少小物件,有些没多少实际用处,有些有。这还是克制剁手冲动的结果。虽然都不贵,但花出去的钱就不是自己的,所以乱花钱不分金额大小。

财富是要积累的,就像蓄水池,要积水,就要控制进水和出水,开源节流。开源这事比较复杂,需要能力、机遇和时间。节流相对容易做,对于咱小老百姓,不乱花钱乱买东西,就能省下不少钱。

不乱买东西,关键要防止冲动消费,控制自己在购物App上的付款手速。一个经验,看到想剁手的商品,多问自己几个问题,比如,这东西买来干啥用?能满足什么需求?使用频次多少?值不值得这个价?有没有免费替代品?问完自己之后,大概率想买的冲动劲儿就没那么高了。

另一个理性消费的办法,是「控制预算策略」。买东西前,先查查商品信息,看哪种规格型号符合自己的需求,然后确定正常市面价格,作为购买该商品的预算。注意不要把活动价、打折价作为预算价,因为可遇不可求。平时各家店铺同一种商品价格不会相差多大,预算要用普通均价。

其实对于大部分商品,大家的储蓄都是大于价格的,所以直接买也不差钱。控制预算的意义在于,专门为目标商品筹集资金,而不占用现有的储蓄。类似于工程建设的预算管理,开工前需要筹措资金,建设中需要控制花费不能超过预算。

预算设定后,就坚持凑齐再买。不过对于个人,预算策略适用于可选消费,算是延迟满足。但基本的吃穿住行看病买药,这类属于必须消费,钱该花就花。

前面说冲动购物前,问自己几个问题,想想买来有什么意义,更多是从实用性考虑。有些商品本身具有某种实用性功能,能够解决你的问题,给你带来便捷,提高生活质量等。比如颈椎按摩仪、空气净化器。而另一些商品,可没啥实用性,但就是能满足好奇心、助长兴趣爱好、契合收集癖,能带来快乐。比如手办、邮票、古董。

控制消费不是压抑自己,快乐也是种意义。但为了快乐购买东西,和满足消费冲动产生的爽感,很容易溷肴不清。所以对于那些没啥实用性的东西,我们需要采用「任务奖励策略」来赋予其实用意义。给自己设定一个具体可完成,并且有点难度的任务,将某件想买的物品与之绑定,只有任务完成,才能购买。这样就把任务目标达成的意义,赋予到物品上。

举个我的例子,双十一买了一把机械键盘,纯粹因为试用过朋友的键盘后觉得很酷,而我本来的薄膜键盘也很好用。于是在七月份给自己设定目标,连续两个月,每周跑步四次,每次至少半小时。七、八月份没达成,好在九、十月一直坚持锻炼,达成目标,碰巧遇上双十一,下单那叫一个毫不犹豫。

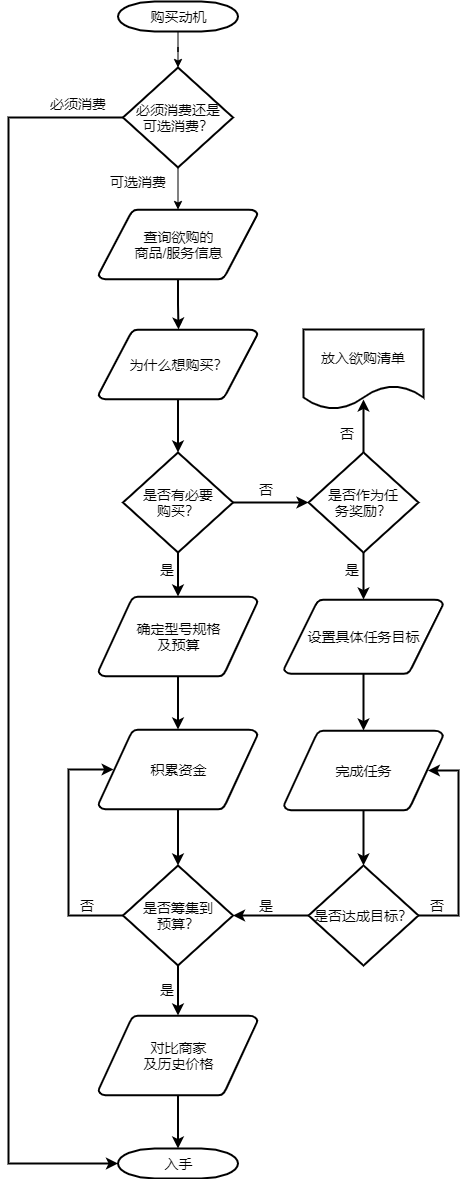

絮叨这么多,不如来张流程图看得明白。下图就叫理性消费控制流程图吧。

几点说明:

- 流程起点是「购买动机」,终点有两个:「入手」和「放入欲购清单」。「欲购清单」是想买的东西,判断为不必要消费的东西,不等于没有购物欲。也许现在没必要,以后说不准,所以先放入清单中。

- 流程中的关键点,是几个判断:

- 「必须消费还是可选消费?」如果是必须消费,短路中间流程,直接入手。

- 「是否有必要购买?」这里就要开始问自己问题了:买来干什么用?能满足什么需求?使用频次多少?值不值得这个价?有没有免费替代品?等等。问题以考虑实用性为主。

- 「是否作为任务奖励?」这一步可以任性点,但之后设定任务目标,不能太简单随意,最好是正能量积极的,比如培养个好习惯,或者完成对自己或公共有益的事情。

- 「是否筹措到预算?」就是钱攒够没。从设定预算为时间点,开始筹集资金,最好不动用这个时间点之前的储蓄,需要另外的资金来源,比如可以搞搞副业赚个外快,从别处省下的钱,或者就用下月工资。如果购买某件物品实际花销少于其预算,那省下的钱可以作为其他预算的筹资。

- 「是否达成目标?」设置任务的目标一定要可衡量,遵照 SMART 原则,否则这一步判断就会很困难。

- 流程最后,目标达到,钱也攒够,也别着急下单。用比价软件,对比不同平台、不同商家、不同时间的价格,同样产品低价入手。

以上是经验总结。以后会按照这个流程控制自己剁手,也会根据实际反馈完善流程。贵在自律,冲动是魔鬼。

本文作者:tsingk

本文链接:

版权声明:本博客所有文章除特别声明外,均采用 BY-NC-SA 许可协议。转载请注明出处!