目录

今年才知道,每年 3 月 31 日被定位「世界备份日」,倡议大家对自己的数据进行备份。几年前总结过一篇文章,详细记录了自己的各种数据的备份办法: 建立个人电子资料备份系统。 现在看当时采用的办法太过繁复,不够自动化,导致没有坚持用。

很长一段时间,对重要数据的备份仅通过复制粘贴到移动硬盘,没做多余备份。被提倡的「3-2-1 备份」策略,能够充分保护数据,但实施起来至少有下面几个麻烦要解决:

- 除产生数据的媒介(电脑上的硬盘、手机内存)外,还需要两个存储媒介(硬盘、U 盘、光盘、云存储等),要花费一定成本。

- 如果常用电脑有两台(比如办公室一台、家里一台),两台电脑上有共用数据,且数据都需要备份,如何统一规划,实现不重复备份且共用数据一致?

- 需要备份的目录里包含成千上万个文件,一段时间后被修改的可能只有其中的小部分,在更新备份时,如果手动复制粘贴,要么把整个目录拷贝一遍,要么挑出其中修改的文件一个一个地拷贝到备份目录中,都费时费力。所以需要采取自动增量备份。

- 对于那些重要且关乎个人安全隐私的数据,如果原文件直接备份在移动存储介质上,当介质丢失,不仅数据,个人安全也会收到影响。因此对于这类数据,需要进行加密备份。

关于数据备份 ,参考他人经验,经过一段时间摸索,形成以下初步的方案。

不采用云盘备份

适合用于数据备份的云盘,需同时具备以下条件:

- 云盘产品有跨设备、跨平台的客户端,且客户端具有自动增量备份功能;

- 云盘存储容量至少 2TB 以上;

- 云盘允许上传、存放、下载任何文件,不会擅自删除任何类型的文件;

- 云盘传输速度至少 1MB/s,无论上传下载;

- 云盘服务商具有相应实力,不会跑路、不会造成数据泄漏、损失、丢失,能保证数据安全和隐私;

- 以上功能费用合理且稳定,云盘服务商不会挟数据以提价。

目前潜在能用于备份的国产云盘主要有:百度网盘、阿里云盘、坚果云。但没有一个能同时满足以上 6 个条件。况且对云盘存储数据的安全性存疑,所以目前的备份办法完全建立在本地硬盘上。

哪些数据可以备份

对于非 IT 专业人士,可以备份的数据起码具备两个条件:

- 能在本地磁盘上找到数据文件,这样才能拷贝。

- 数据文件备份后能方便地被恢复成原有的样子,否则备份没用。

数据按照产生数据的软件是否自带云端存储分类:

- 自带云端存储功能的软件内的数据,如微信、QQ、映象笔记、抖音等 APP 产生的用户数据。

- 仅生成本地文件的软件生成的数据,如 Obsidian 笔记库、Rime 输入法用户数据、AutoCAD 配置文件等。

- 通过软件手动创建的本地文件,如 Word 文档、照片、网上下载的数据等。

对于第 1 类,微信、QQ、映象笔记这类软件,产生的用户数据都是专有格式的,需要用软件导入导出,无法直接拷贝磁盘上的用户目录进行备份。这类软件自带云端存储,分两种情况:一种是微信、QQ 这类,一段时间之前的聊天记录无法从云端恢复,或者需要付费才行,因此需要定期手动导出聊天记录文件,再备份;另一种像映象笔记,云端存储相当于一个备份,这类软件数据就不考虑额外备份。

第 2、3 类,仅存在于本地磁盘中,并且容易找到,因此可以进行备份。

数据按照产生数据的硬件分类:电脑上的、手机上的、相机上的。

本人常用电脑两台,分别放在办公室和家里。常用手机一部、相机一台。电脑内置硬盘、移动硬盘的容量要比手机大的多,所以手机和相机的数据都转移到电脑,然后进行备份。

手机 APP 生成的数据,大多是专有格式,很难在内部存储中找到,备份只能依靠 APP 本身的云存储。手机里生成的照片、视频、文档类的数据,APP 导出的聊天记录、短信、联系人等,定期导入电脑进行备份。

由于不使用云盘备份,增加了手机数据备份的复杂度,算是牺牲部分便利,换取隐私安全。

备份所用工具

- 硬件:两台电脑、两块移动硬盘、一部手机

- 软件:FreeFileSync、Cryptomator、Scynthing

云盘除了存储功能,还可实现跨设备同步。不采用云盘,同步功能用 Syncthing 实现。

Syncthing 是开源的分布式跨设备同步工具,无需第三方服务器,点对点传输,数据全在自己的设备上,安全性很高。缺点是只当两台设备同时运行,才能实现数据同步。因此需要有台 24 小时联网的设备作为传输中介。

我自己需要同步的文件一般是频繁修改的项目文档,存储量不大,十几 GB 足够。考虑存储容量和不关机,手机就是最合适的传输中介 。

FreeFileSync 是开源的文件同步工具,实现同一硬盘或不同硬盘上目录与目录之间的文件同步,具有增量备份功能,同步前会先比较两个目录,只同步有变化的文件而不是整个目录。自带的 RealTimeSync 程序可监控目录变化实现及时同步。

Cryptomator 是开源的加密工具,以一个目录 A 作为加密库生成一个虚拟磁盘,将需要加密的目录 B 放进虚拟磁盘中,目录 B 的每个文件都被加密生成一个文件名乱码的特殊类型文件,并保持目录结构存放在目录 A 中。虚拟磁盘和目录 A 中的文件变化是双向实时同步的,在不同设备间同步目录 A,则可实现虚拟磁盘中目录 B 的跨设备同步。

以上工具配合如下:

- 两台电脑:安装 FreeFileSync、Cryptomator、Scynthing;

- 一部手机:安装 Scynthing;

- 三块移动硬盘:两块分别连接两台电脑,只用于连接电脑的数据备份。

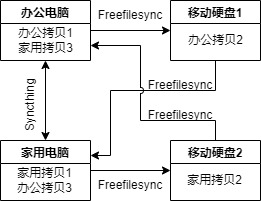

这么一来,「3-2-1 备份」流向大致见下图:

数据分类

不是所有可以备份的数据,都真得需要备份。也不是所有需要备份的数据,都适合采用「3-2-1 备份」策略。

数据备份的目的,在于避免丢失后找不回来。电子数据一大优点是接近零的复制成本。一份数据如果从你的硬盘上丢失 ,却可以很容易通过网络下载、向他人索取得到,就不能算数据没有了 。某种意义上,网络就是个大型分布式存储系统。

重要数据备份在 U 盘里,U 盘丢了,算是一次损失。如果 U 盘里的数据被别有用心的人看到并利用,可能产生更为严重的二次损失。

将可以备份的数据,按照「个人安全性」和「易得性」两个属性分类。

- 「个人安全性」

- 个人安全相关:

- 涉及个人隐私的

- 涉及工作保密、公司利益的

- 有重要价值的

- 泄露后有可能被利用导致不好结果的

- 个人安全无关:

- 大众的、标准化的

- 临时的

- 与自己无关的

- 个人安全相关:

- 「易得性」

- 不易得:

- 个人创作的

- 花钱购买的

- 世上独此一份的

- 稀有的

- 丢失后几乎没有获取途径的

- 丢失后需要很大代价才能获取或创造出来的

- 易得:

- 其他地方、人也拥有同样的,且可容易获取的

- 容易创造出来的

- 不易得:

数据备份策略

个人数据安全无非防丢失、防坏人。防丢失,就多几份拷贝,用冗余备份减少丢失概率。防坏人,就给数据加个密,其他人就算得到数据也看不懂。

「3-2-1 备份」就是一种冗余备份策略。保持数据有 3 份拷贝,至少存储在 2 种不同介质中,其中至少 1 个拷贝放置在不同的地理位置。比如公司电脑一份,移动硬盘一份,家中电脑一份。

3 份拷贝同时丢失的概率为每份拷贝丢失概率之积,假设每份丢失概率为百分之一,3 份同时丢失概率就低至百万分之一。

一份拷贝丢失的原因分两种:存储介质自身故障、外部因素。

采用至少 2 种不同存储介质,可以避免同一种介质的故障率发生在 3 份拷贝上,还能降低同时故障的概率。

造成拷贝丢失的外部因素,可能是火灾、地震、电涌、塌房、人为损坏、战争等等。为避免这些外部因素,可以把一份拷贝放在远离其他拷贝的地方。这样做其实出于容灾考虑。下面开个脑洞 。

- 两份拷贝在公司办公室,一份在公司机房 NAS 上,公司大楼着火,数据全毁。

- 两份拷贝在公司,一份在家里,公司大楼着火,数据还在。

- 两份拷贝在公司,一份在家里,发生城市级别的地震 ,数据全毁。

- 一份拷贝在公司,一份在家里,一份在云盘,除了慧星撞地球,数据永存。

可见对于 1 份异地拷贝,在保证容易获取的前提下,地理距离越远越好。

「3-2-1 备份」可以防止数据丢失。而要防坏人看到个人安全相关的数据,那就加个密。

从「备份数量」和「备份加密」两个维度制定备份策略。

- 「备份数量」

- 3-2-1 备份

- 3 个拷贝

- 2 种储存介质,可选:

- 内置硬盘

- 移动硬盘

- 云盘

- NAS

- U 盘

- 光盘

- 1 个拷贝放在异地,可选:

- 同一座城市不同地方

- 不同城市

- 云盘

- 1 个备份策略,可选:

- 仅 1 个拷贝在移动硬盘

- 仅 1 个拷贝在云端

- 办公、家用电脑互相备份

- 3-2-1 备份

- 「备份加密」

- 加密

- Cryptomator

- 压缩包加密

- 不加密

- 加密

可见每种备份策略下还有不少具体选项,需要根据个人情况选择,比如已有的硬件设备、办公条件、通勤距离、办公地点是否固定、购置备份设备的费用预算等。

由于不打算采用云盘,手头上有几块移动硬盘,居住地到公司跨两个区,所以采取将 3 份拷贝分别放在办公电脑内置硬盘、家用电脑内置硬盘、移动硬盘上,同时满足 2 种存储介质和 1 份异地存储。

加密主要采用 Cryptomator,能配合实现增量备份,避免每次备份都把所有文件拷贝一遍。但有些数据不适合 Cryptomator 加密,比如 Cryptomator 加密库的密码恢复密钥,就采用压缩包加密。

简化下我的备份策略如下:

- 「备份数量」

- 3-2-1 策略:办公电脑、家用电脑、移动硬盘

- 1 个备份策略:办公、家用电脑互相备份

- 「备份加密」

- 加密:Cryptomator 为主,压缩包加密为辅

- 不加密

数据存储结构

按照数据分类中「个人安全」和「易得」两个属性组织存储结构,每个维度有两个属性,正交产生 4 个目录。不同目录只存储对应属性的文件。

- 目录 11:不易得-个人安全相关,银行卡照片、身份证照片、帐号密码等。

- 目录 10:不易得-个人安全无关,论文文献、工作文档、自己拍摄的照片视频等。

- 目录 01:易得-个人安全相关,敏感文件等。

- 目录 00:易得-个人安全无关,电影、软件安装包等。

每个磁盘分区都可建立以上四个目录,但只能存放可以备份的数据,按照目录属性分门别类存放。比如目录 1 中,只存放那些不容易获取的,并且与自身安全及隐私相关的资料,类似银行卡照片、身份证照片、帐号密码等。

考虑有需要在两台电脑之间同步的文件,因此在某块容量较大的磁盘上,另建立两个目录用于同步。

- 目录 syncthng:用于同步非项目类的文件

- 目录 work-sync:用于同步项目类的文件

同步目录中的文件虽然同时存在于两台电脑上,但不作为备份用,需要视情况转移至四个目录中,从而纳入到备份系统。否则时间一长,同步目录中文件会非常混乱。

另外再给 4 个目录中的文件,按照是否需要两台电脑同步进行分类。没必要把目录下所有需要同步的文件放在一个子目录中,可以多个子目录用于同步,但也不要太多,否则 Syncthng 的初始设置会很繁琐,管理起来也不清晰。

数据备份方案

「易得」属性决定「备份数量」:「不易得」采用「3-2-1 备份」,「易得」采用「1 个备份」或者「不备份」。

「个人安全」属性决定「备份加密」:「个人安全相关」采用「加密」,「个人安全无关」采用「不加密」。

按照以上原则,结合自身情况,我的数据备份方案如下:

- 目录 11:「3-2-1 备份」+ 「Cryptomator 加密」(少数采用压缩包加密)

- 电脑上加密库一份;

- 利用 FreeFileSync 自动镜像至移动硬盘保存一份;

- 利用 Syncthng 自动同步至另一电脑存储一份;

- 目录 10:「3-2-1 备份」+ 「不加密」

- 电脑上一份;

- 利用 FreeFileSync 自动镜像至移动硬盘保存一份;

- 部分子目录用 Syncthng 自动同步至另一电脑存储一份;

- 不使用 Syncthng 同步的子目录,每周用移动硬盘向另一电脑拷贝一份;

- 目录 01:「1 个备份」 + 「Cryptomator 加密」(少数采用压缩包加密)

- 部分子目录用 Syncthng 自动同步至另一电脑存储一份;

- 不使用 Syncthng 同步的子目录,利用 FreeFileSync 自动镜像至移动硬盘保存一份;

- 目录 00:「不备份」 + 「不加密」

实践

为了重建备份系统,大概干了以下几件事,按先后顺序。

- 给办公、家用电脑扩容。因为每台电脑都要存放两台电脑的数据,感觉硬盘容量不够(其实够用,心理作用),就给办公电脑加了块 500G 旧硬盘,给家用电脑加了块 4T 二手硬盘。

- 按照数据存储结构重新组织文件目录。理清哪些目录需要同步。对于有点松鼠病的人,其实很头大,有些文件说易得也易得,说不易得也不易得。

- 按照数据备份方案,对文件进行软件设置。需要加密存储的,用 Cryptomator 创建加密库。需要同步的,在 Syncthng 里配对设备及同步设置。需要备份到移动硬盘上的,在 FreeFileSync 里设置好批处理文件,用 RealTimeSync 加载设置自动备份。

- 每周一次,人工将办公电脑备份用移动硬盘带回家,非同步的目录备份一份在家用电脑里,利用 FreeFileSync,设置好备份配制文件,每次只需鼠标点两下。家用电脑同以上操作。

- 以上配置好后,日常新增、修改、删除文件,就会自动备份。然后遵循一个规则,在家用电脑上,每周用办公移动硬盘拷贝来的文件,不能编辑或增减,以避免修改冲突或丢失。办公电脑同理。

- 如果需要在家用电脑上,编辑办公电脑里非同步目录下的文件,先把该文件拷贝一份到目录 syncthng 或目录 work-sync,这样两台电脑都有,编辑完后,再在办公电脑上将该文件移动到原目录里,纳入备份系统。办公电脑同理。

以上步骤看起来繁琐,但只要存储结构组织好,用软件只在初次配制麻烦点,之后就能自动备份,要坚持的就是四种操作:

- 保持软件运行;

- 保持 syncthng 手机运行;

- 每周人工异地备份;

- 非同步目录下的文件在异地电脑上不修改。

本文作者:tsingk

本文链接:

版权声明:本博客所有文章除特别声明外,均采用 BY-NC-SA 许可协议。转载请注明出处!

预览: